H68/TR

H68/TR は日立製作所が販売していたマイクロコンピュータのトレーニングキットです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/H68/TR">H68/TR(ウィキペディア)

私がこのマイコンを選んだのは、当時流行っていたTK80に比べて、本当のコンピュータにより近いものだったからです。 仕事で大型計算機のプログラムをアセンブラで作成していたので、アセンブラが使えて、命令体型もよりコンピュータに近いため、馴染みやすいものでした。

最初はH68/TR本体を購入し、TVボード、拡張メモリ、フロッピーディスクと追加して、かなり本格的に使えるシステムになりました。

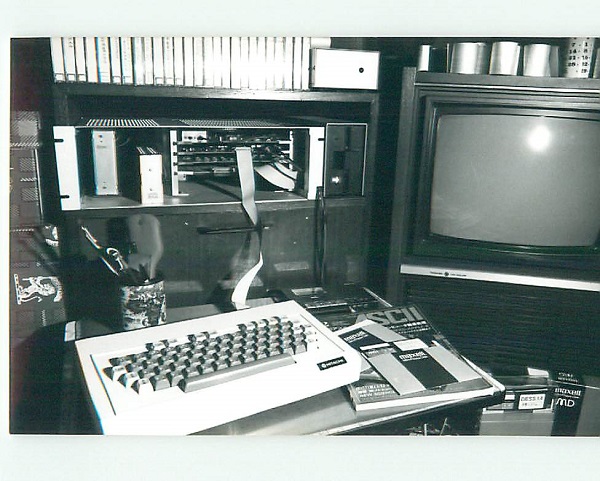

この写真を取ったのは、1980年頃だったと思います。

残念ながら、現在は何も残っていません。(なぜかキーボードが乗っているテーブルは今もあります))

ちなみに写真が白黒なのは、当時写真にも凝っていて、たまたまカメラに入っていたフィルムがモノクロだったからです。

システム全体

19インチラックの本体、5インチフロッピーディスクドライブ、放電破壊プリンタ、キーボード、ディスプレイ(TV)です。

19インチラックには4枚のボードとスイッチング電源が2つ入っています。上から次のとおりです。

- H68/TV(テレビ表示用ボード)

- H68/TR本体

- メモリ拡張ボード(32kバイトだったと思います)

- フロッピーディスクインタフェース(自作)

表示は、右側のTVに横64文字、縦16行程度で出力されます。 本体の横には5インチのフロッピーディスクドライブ、上の右側に放電破壊プリンターがあります。

本体の上にあるカセットテープは、フロッピーを導入する前に使っていたもので、プログラムが記録されています。

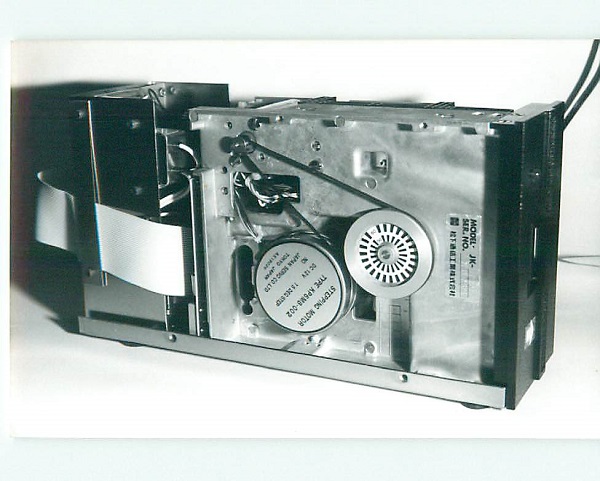

フロッピーディスクドライブ

フロッピーディスクは、松下製のドライブを購入しました。

容量は、1枚あたり1.2Mバイト程度だったと思います。(デジカメの画像1枚も保存できません^^)

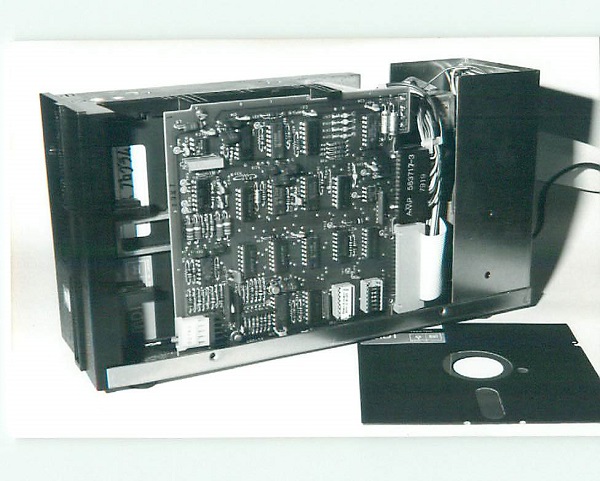

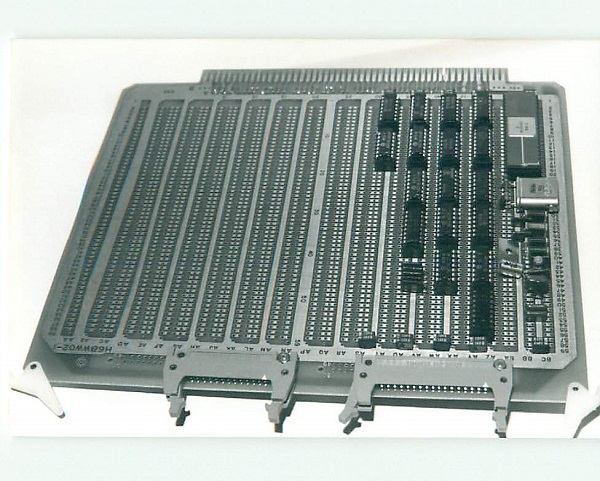

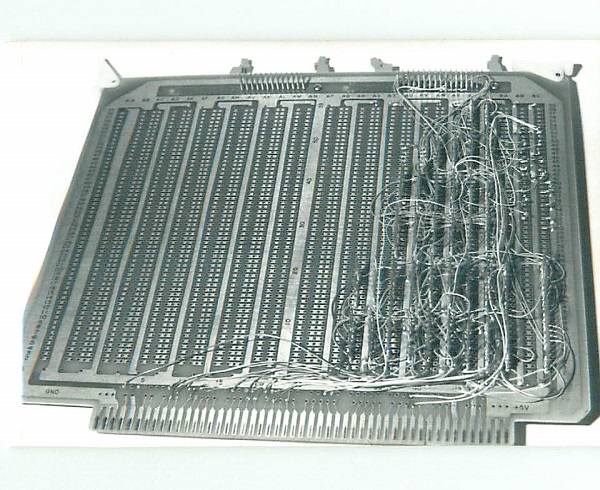

フロッピーディスクインタフェース

フロッピーディスクインタフェースは、日立のユニバーサル基板にワイヤーラッピングで配線で作成しました。

大きなICは、ウェスタンデジタルのFD1771-01というフロッピーディスクコントローラーです。

OSは、ほぼ同じ構成の米国製のFlex OSを輸入して、セクター読み書きプログラムと逆アセンブラを使用して解析し、パッチを当てて使用していました。

このOSには、アセンブラやディスクのフォーマッタ、ユーティリティなどが含まれていました。

今でも、パソコン上に仮想の6800/6809環境を作ってFlex OSを動かしている人がいるようです。

http://www.flexusergroup.com/flexusergroup/default.htm">FLEX User Group

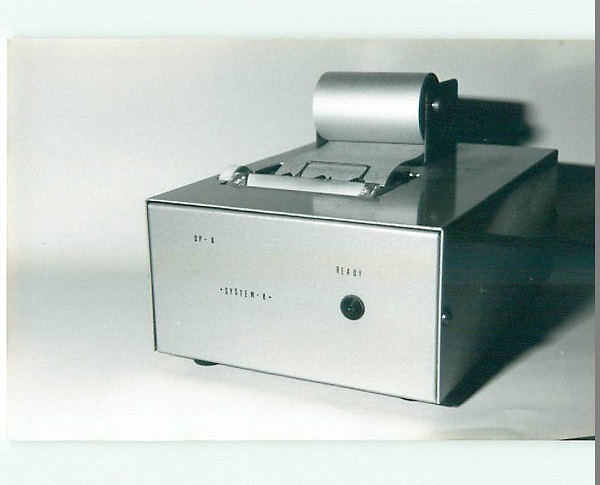

プリンター

プリンターはユニットを購入して、ケースを自作しました。

紙の表面にアルミが蒸着してあり、それを放電現象で破壊してドットを記録する方式です。 今の感熱式のレシートと似たような出力になります。

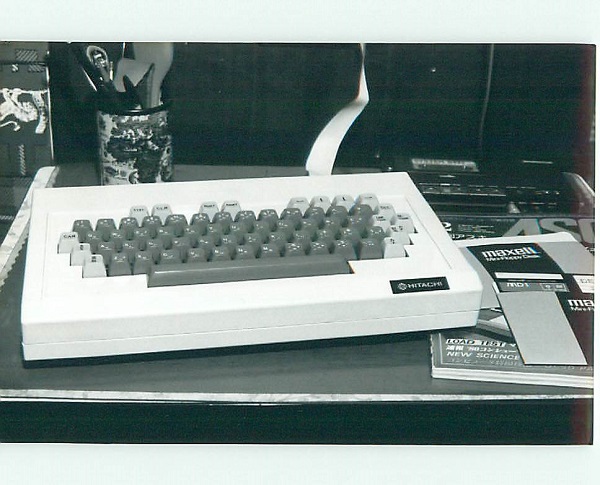

キーボード

日立から発売されていた専用のキーボードです。